ヒッグス粒子の探索(5)

大阪市立大学高エネルギー物理研究室が参加しているCDF実験でのヒッグス粒子探索で,また1つ進展がありましたので報告いたします.ヒッグス粒子は素粒子標準理論において,全ての素粒子の質量の起源とされている粒子で,この研究に関するこれまでの取り組みについては,以前の記事(2010年10月14日付高エネルギー物理研究室ニュース,2008年8月7日付高エネルギー物理研究室ニュース,2008年5月15日付高エネルギー物理研究室ニュース,2007年9月4日付高エネルギー物理研究室ニュース)をご覧ください.

昨年9月末で,CDF検出器が設置されているテバトロン加速器(図1)が運転終了を迎え,今回のアップデートは,これまでに得られたほぼ全てのデータを解析した結果となりました.テバトロンにはCDFとDØという2つの独立した検出器がありますが,そのどちらも最終的に10fb−1という統計量のデータを取得し,解析を進めてきました.

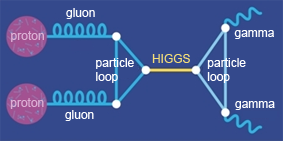

昨年12月に,欧州原子核合同研究機構(CERN)のLHC (Large Hadron Collider)に設置されたATLASおよびCMSの2つの検出器による探索結果が公表され,ともに質量が124 〜 126 GeV/c2の 領域にヒッグス粒子の兆候があると発表されました.LHCでは陽子を 3.5 TeVまで加速し,その正面衝突によって7 TeVの重心系エネルギー状態を作りだし,そこからのヒッグス粒子生成を目指しています.理論計算によると,3.5 TeVという非常にエネルギーの高い陽子どうしの衝突では,ヒッグス粒子は多くが2つのグル―オンの融合で生成されると考えられています.生成後ヒッグス粒子はすぐに様々なモードで崩壊しますが,もしクォーク対に崩壊してしまうと,同じように陽子どうしの衝突から非常に高い割合で生成されるQCDジェット事象と区別がつきにくい状態になってしまいます.そこで,ATLAS実験と CMS実験では,ヒッグス粒子が2個の光子に崩壊するチャンネル(H → γγ, 図2)を中心に探索を進めました.その結果,ヒッグス粒子が無かった場合と比べて,124〜126 GeV/c2という比較的軽い質量領域で,局所的には3.6〜2.6σ,全体では2.3〜1.9σという統計的有意度で事象数の超過が見られたと報告されています.

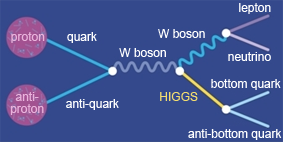

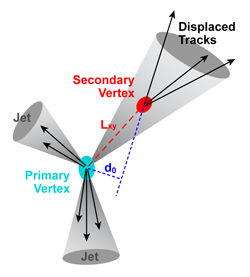

これに対しテバトロンは陽子・反陽子衝突型加速器なので,ヒッグス粒子は,クォーク・反クォーク衝突から W ボゾンや Z ボゾンを介して作られる生成モード(ベクトルボゾン随伴生成, 図3)がある程度大きな割合を占めます。W や Z が崩壊するときには,ある確率で高い運動量を持った電子やミューオン,ニュートリノが放出されるので,これを探索の手掛かりとすれば,ヒッグス粒子自体はクォークに崩壊するモードでも,そのクォークが b クォークであれば判別が可能です。b クォークは比較的長い寿命を持つので、b クォークが崩壊するときには,衝突点から少し離れた場所で崩壊することが多く,その場合,崩壊してできた粒子の飛跡を再構成すれば,それが b クォークであったかどうかが分かります.(図4) したがって,テバトロンでは

qq′ → WH → ℓνbb

qq → ZH → ℓ+ℓ−bb, ννbb

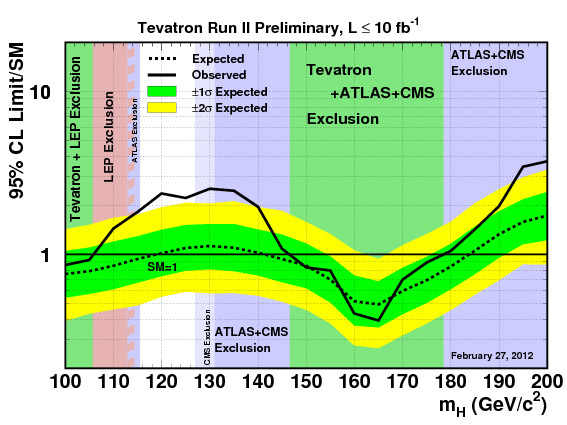

というLHCとは違う,相補的なモードでヒッグス粒子を探索しました.その結果は図5のようになりました.ヒッグス粒子が無いと仮定した場合と比べると,ヒッグス粒子の質量を115〜135 GeV/c2の 範囲としたときに, 2σを超える統計的有意度で事象数の超過が見られます.これは,さきのLHCのATLAS実験とCMS実験が出した結果と矛盾しない結果となっており,もしかしたらテバトロンでもヒッグス粒子の兆候を見ているのかもしれません.ただ残念なことに、テバトロンは運転を終了してしまいましたので,データはこれ以上は増えません.あとはLHCでの実験がヒッグス粒子の存在を確たるものにしてくれることを待ちたいと思います.もしヒッグス粒子が本当に発見に至れば,世界中の研究者がいくつもの実験で共同して探り当てた成果と言えるでしょう.