ヒッグス粒子を強く示唆する証拠

7月 4日,欧州原子核合同研究機構(CERN)のLHC(Large Hadron Collider)でヒッグス粒子と見られる新しい粒子が発見されたという発表がありましたが,大阪市立大学高エネルギー物理研究室が参加している米国 フェルミ加速器研究所(図1)での高エネルギー陽子・反陽子衝突実験においても,ヒッグス粒子の存在を強く示唆する結果が得られました.この研究に関するこれまでの取り組みについては,以前の記事(2012年4月26日付,2010年10月14日付, News,2008年8月7日付,2008年5月15日付. News,2007年9月4日付 のそれぞれの OCU HEP Lab. News)をご覧ください.

ヒッ グス粒子は,全ての素粒子の質量の起源と言われる素粒子で,現在広く認められている素粒子標準模型において,以下のように説明されます.宇宙がビッグバンによって生まれた後,宇宙が冷える過程で真空に相転移が起こり,ヒッグス場が生まれたと考えられています.これによって,現在の真空にはヒッグス場が 満ちていて,もともと光速で運動するはずの素粒子が,この場と相互作用することによって光速では運動できなくなり,その結果として素粒子は質量を獲得した と考えられています.この場の粒子がヒッグス粒子で,ヒッグス粒子とより強く結合する素粒子がより重いということになります.このメカニズムを,提唱者で ある P. W. ヒッグスの名をとって「ヒッグス機構」と呼びますが,本学の特別栄誉教授でもある南部陽一郎博士が発見された,自然界における「自発的対称性の破れ」の非常に重要な一例ともなっています.

昨年9月末で,米国フェルミ加速器研究所の陽子・反陽子衝突型加速器であるテバトロン加速器が運転終了を迎え,今回の発表はこれまでに得られた全てのデー タを解析した結果となりました.テバトロンにはCDFとDØという2つの独立した検出器がありますが,そのどちらも最終的に10fb-1という統計量のデータを取得し,解析を進めてきました.大阪市立大学はCDF実験に参加しています.(図2はCDF検出器)

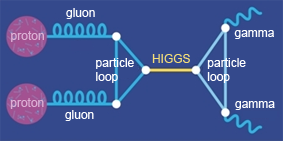

先日,CERNのLHC加速器に設置されたATLASおよびCMSの2つの検出器による実験結果が発表され,ともに質量が125〜126 GeV/c2の 領域にヒッグス粒子と考えられる新粒子を発見したと発表されました.LHCでは,陽子と陽子を正面衝突させて8TeVの重心系エネルギー状態を作りだし, そこからのヒッグス粒子生成を目指しています.理論計算によると,非常に高いエネルギーの陽子どうしの衝突では,ヒッグス粒子の多くは2つのグル―オンの 融合で生成されると考えられています.生成後ヒッグス粒子はすぐに様々なモードで崩壊しますが,もしクォーク対に崩壊してしまうと,同じように陽子どうしの衝突から非常に高い割合で生成されるQCDジェット事象と区別がつきにくい状態になってしまいます.そこで,ATLAS実験とCMS実験では,ヒッグス 粒子が2個の光子に崩壊するチャンネル(H → γγ, 図3)を中心に探索を進めました.その結果,ヒッグス粒子が無かった場合と比べて,125〜126GeV/c2という比較的軽い質量領域で,4.9〜5.0σという統計的有意度で事象数の超過が見られたと報告されています.

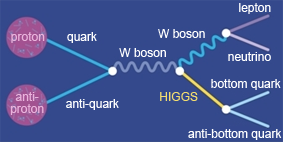

これに対し,陽子・反陽子衝突型加速器であるテバトロン(重心系エネルギー2TeV)では,ヒッグス粒子生成は,クォーク・反クォーク衝突からWボソンやZボソンを介して作られる生成モード(ベクトルボソン随伴生成)がある程度大きな割合を占めます。さらにテバトロンでは、軽いヒッグス粒子で崩壊分岐比が一番大きい bb への崩壊モードとを合わせたチャンネル(図4)を重点的に探索してきました。WやZが崩壊するときには,ある確率で高い運動量を持った電子やミューオン,またはニュートリノが放出され,比較的長い寿命を持つbクォークが崩壊するときには,衝突点から少し離れた場所で崩壊することが多いので,これらの特徴をうまく利用することで,

qq′ → WH → ℓνbb

qq → ZH → ℓ+ℓ−bb, ννbb

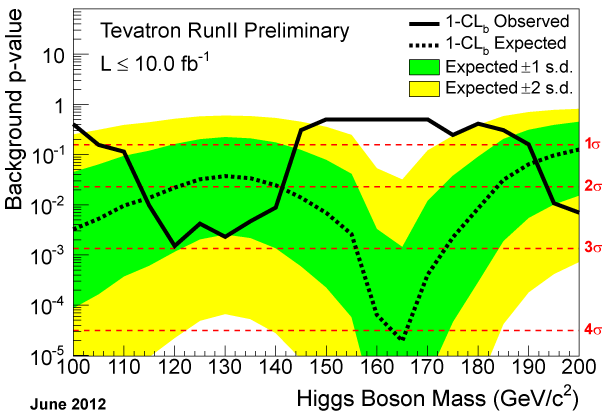

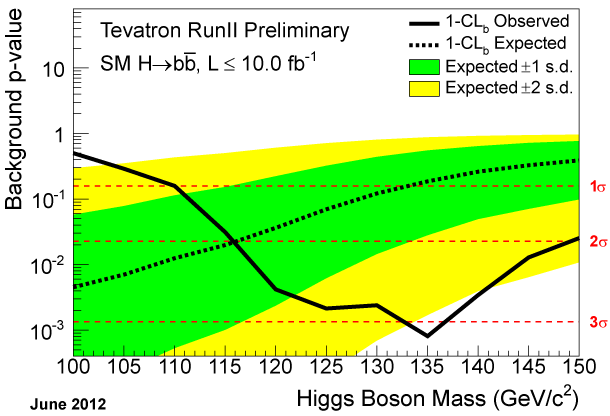

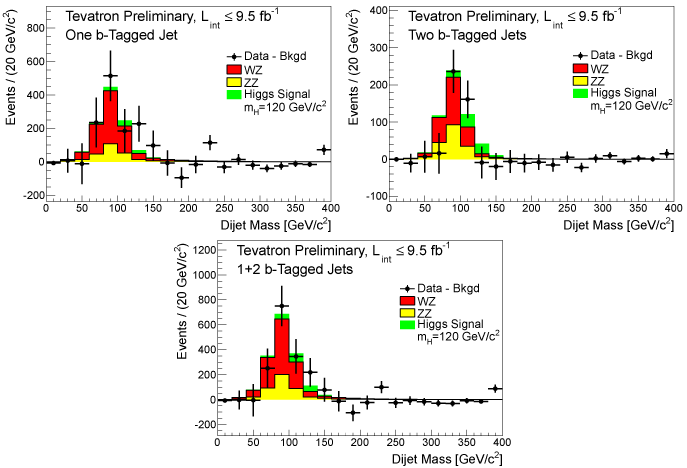

という,LHCとは違う相補的なモードでヒッグス粒子を探索しました.その結果は図5〜7のようになりました.ヒッグス粒子の質量が147〜180GeV/c2および103GeV/c2以下である可能性を95%の信頼水準で棄却する(図5)とともに,ヒッグス粒子が無いと仮定した場合と比べると,115〜135GeV/c2の間に,局所的には3.0σ,全体的には2.5σの統計的有意度で事象数の超過が見られました.(図6) H→bb モードのみで見てみると,局所的には3.2σ,全体的には2.9σの統計的有意度で事象数の超過が見られました.(図7) また,図8はbクォークでタグされた2ジェット事象から再構成された不変質量分布を示しています。データは誤差の範囲でバックグラウンドのみで期待される分布と矛盾していませんが,120GeV/c2のヒッグス粒子を仮定したときに期待される H→bb の分布を重ねてみると(図8の緑色のヒストグラム),得られたデータとの一致が多少よくなる様子が見えます。 これらテバトロンで得られた結果は、さきのLHCのATLAS実験とCMS実験が出した結果を強く支持する結果となっており,テバトロンでもヒッグス粒子の証拠を見ている可能性が非常に高いと考えられます.

ただし,ヒッグス粒子を含む素粒子には,今回測定された質量や電荷(2つの中性粒子,または粒子と反粒子1つずつに崩壊することから電荷はゼロ)以外に, スピンやパリティといった固有の性質があり,今回発見された粒子が,理論で期待されるヒッグス粒子と同じ性質を持っているかどうかを調べていくことが今後の課題になります.これらの検証を経て,素粒子や宇宙の研究は,標準理論を超えた新たな次の段階へ踏み出していくことになるでしょう.